公安机关备案号13101002000020 京ICP备19046226号-1

免责声明中国自然资源经济研究院信息中心 版权所有

通讯地址:北京市259信箱 Address:P.O.Box 259 Beijing china

邮 编(Post Code):101149

钟摆假说

一、“钟摆”假说源于“长波”理论

1925年,前苏联经济学家尼·康德拉季耶夫发表了《经济生活中的长期波动》一文,创立了“长波”理论。他认为在资本主义经济中,除了七至十一年的商业周期和三年半左右的短期波动外,还存在着平均长约五十年的长期波动①(见图一)。他用价格、利率、工资与对外贸易等历史数据进行了多方面的验证。在论及长波的性质时,他指出繁荣与萧条这两大特征伴随着长周期波动的全过程。在长期波动的上升阶段中,繁荣的年头占优势,而在下降阶段中,则是萧条年头占优势。前波与后波的转折点存在着五至七年的误差。他认为长波的动力源泉来自技术的改变,战争与革命,新的国家被纳入世界经济,黄金生产的波动等四个方面。最后,他指出:“这种长期波动如果真的存在,那就是经济发展中一种极其重要的基本因素,社会和经济生活的全部主要领域都会受到这种因素的影响。”

图一:根据[美]艾·赞格尔所做康德拉季耶夫波整理

从今天的观点来看,对于长波理论尽管还存在着争论,但它所反映的世界经济的长期波动规律则是不争的事实,并已被无数次实践所证明。然而,大半个世纪过去了,世界经济蓬勃发展,经济结构发生了巨变,促进经济增长的某些因素也起了变化。譬如,目前黄金已丧失了它的货币职能(被特别提款权取代);在未来,随着经济一体化过程,爆发全球性战争的可能性也愈来愈小②。这样,影响经济波动的主要因素由四个减至两个。此外,随着经济全球化、信息化、市场化和均衡化步伐的加快,世界经济的可变因素倍增,复杂程度进一步提高,继续沿用长波来解释经济周期已显得不够“细致”了。也就是说,长波理论需要发展,需要创新。

1.1980年金森久雄在《向世界挑战的日本》一文中,咄咄逼人地写到,仅就对世界经济的影响力而言,十九世纪是英国的天下,进入二十世纪后被美国取而代之,八十年代起日本开始挑战世界。其波及世界的能量已经超过了美国。二十年后的今天,在遭受了泡沫经济破灭和亚洲金融危机重创的日本,在即将到来的二十一世纪中,能否重振旗鼓,携东亚卷土重来;1999年1月1日,欧元正式启动,随着欧共体由内环向中、外环的不断扩张,不久的将来,欧洲能否作为一个整体而挑战世界;在多极化的新世纪,美国凭借其科技实力与创新传统,是否仍能够一枝独秀;再过三十或五十年,坚持改革开放的中国有没有挑战世界的实力与机会。这些问题促成了作者写作此文的原始冲动。

2.在尼·康德拉季耶夫之前有荷兰的冯·黑尔德伦(1913年),之后又有许多人研究了“长波”问题。特别是在七十年代两次石油危机后,西方经济学界对康德拉季耶夫波(熊彼特命名)发生了广泛的兴趣,在世界经济学家中逐渐形成了一个长周期学派。

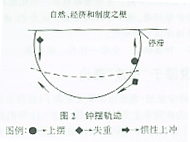

如果将康德拉季耶夫波分段,反转后,再拟合在一起,则形成一个“钟摆”轨迹(见图二),从而构成一个互逆体系。

图二 钟摆轨迹

信息论观点认为:“经济的繁荣和衰退、物价的暴涨和暴落等可看作是互逆信息”;“如果把互逆信息之一反过来,再合成就可得到信息更为丰富的结果”。

我们发现,经济生活的长期波动过程,也包括中、短期波动过程,可以用“钟摆”的运动轨迹加以刻划。这种表示方法所产生的信息量比“长波”更为丰富。

二、钟摆轨迹的性质及动力机制

由于钟摆轨迹来自长波,所以它具有长波的一般性质。比如长波的相对守恒性、繁萧交迭性和多波组合性等。但它也具有自身的一些性质。

性质一:钟摆轨迹具有上摆、停滞、失重和惯性上冲四种状态。每种状态都有自己独特的动力机制。

“上摆”,即经济增长。它是一种合力。经济增长过程中,存在着生产力迅速增长阶段和缓慢增长阶段的周期性交替。随着时间的推移(接近停滞点之前的一段时期),后者逐渐占据主导地位。经济增长的主要动力有二,一是科技革命产生的力量。科技革命表现为大量科技发明的涌现。但科技发明本身不足以推动经济的增长。当且仅当科技革命促成了一系列新产业部门的建立和对旧产业部门的较为彻底的技术改造时,它才真正进入角色,发挥出巨大的推动力量。这种推动力量具有“涟漪效应”③。二是新国家被纳入世界经济,亦即市场扩张。当今世界,市场扩张存在两种形式,一种是“虚拟市场”扩张(或称“网络市场”扩张),全球经济一体化正是建立在网络市场扩张的基础之上;另一种是“实体市场”扩张,世界级经济圈及次区域一体化集团所谋求的就是这样的“共同市场”。市场扩张对于经济增长的意义在于不断地突破原有贸易空间的限制,尽可能获取在更大范围上的各种生产要素的投入与产出循环。

1.西欧经济一体化的倡导者舒曼讲:(一体化)“保证使战争变得不可想象,而且在物质上也成为不可能。”

2.在二十年代,美国经济基础的“火车头”是汽车工业。汽车工业不仅本身需要消费大量的生产资料,如钢材、橡胶、轻金属、电器仪表、发动机等,而且对其他工业部门起着巨大的带动作用,如带动了石油工业、汽车修理业、布满各地的加油站、耗资巨大的公路网、旅游业、路旁餐饮业等,而这些被带动了的部门又进一步推动了其他部门的发展,如石油业的发展又为化学工业的发展创造了条件,旅游业推动了建筑业,如此波浪式的扩展下去——这就是“涟漪效应”。九十年代中期以来,美国的“新经济”时代的火车头是信息产业。所不同的是,信息产业在吸纳劳动力就业方面也具有涟漪效应。

“停滞”,即零增长。在一定的时间范围内,经济增长和发展不可能永远持续下去。换言之,由于自然之壁、经济之壁或制度之壁的限制,经济增长迟早将进入停滞状态。自然之壁,是指土地、淡水、矿产、气候等自然资源的绝对不足和相对短缺的限制(筱原三代平称之为“资源和能源之壁”)。当经济增长临近制约点,即接近物质的或心理的自然之壁时,初级产品价格上升,继而是通货膨胀过程便开始了。经济之壁,一是指增长不足。推动经济迅速增长的基本技术潜力有逐渐耗尽的趋势,新技术的大规模应用及设备的更新换代,不仅代价高昂,也需假以时日,一旦衔接不上,就会出现增长乏力,乃至停滞的局面;二是指增长缺陷。如因快速增长带来的政治、经济体制内部的一些结构性缺陷也将导致停滞。制度之壁,主要指社会经济制度及其文化残余对经济增长的限制。前者如奴隶社会、封建社会和资本主义社会制度之壁,后者如造成亚洲金融危机的封建残余之壁和日本的超计划经济之壁。

“失重”,即经济倒退或负增长。它初期表现为整个经济的失控状态,市场体系紊乱、经济低迷,政府干预不再起作用,那种情形与股市的崩盘相类似,只是下落的速度大大放慢而已;后期则表现为长时间的慢性危机。其机理除与人们对未来的心理预期相关之外,也许与采用新技术是同资本的大规模毁灭(部分被转移至落后国家),以及与传统技术结合在一起的资本的破产有一定关系(亦即增长的代价)。

“惯性上冲”,指在经济衰退过程中出现的缓慢增长现象。其动力来源于那些原有的推动经济增长的基本技术潜力的继续释放,以及政治、经济制度内部那些具有活力的因素的贡献作用和熊彼特所谓的“循环流转”④。“循环流转”具有自组织作用。

性质二:钟摆轨迹的长度变化对其状态特征有较大影响。

例如,伴随着社会经济的发展与科学技术的进步,存在着钟摆轨迹的“上摆”时间相对延长,而“失重”时间相对缩短的趋势。

社会经济的发展和科技(包括管理)的进步,不断地使钟摆轨迹穿越自然、经济或制度之壁,向新的高度冲击。如在能源和资源方面,反映为产业结构弹性变大,应付市场变化的能力增强。由于自然、经济或制度之壁的突破,“上摆”(即经济增长)的行程加长,所用时间延长,同时也使停滞点到钟摆轨迹谷底的相对高度增加了。由于在自然状态下,自由落体的下降速度与高度相关,所以“失重”(即经济衰退)的速度加快,时间缩短。

性质三:钟摆轨迹的曲面变化是经济波动的映照。

钟摆轨迹的曲面在经济的中、长期波动中是可以变化的。从信息过程看,钟摆轨迹曲面的数字序列集就是中、长期经济体系变动的信息映照。

钟摆轨迹曲面变陡,意味着在危机年份世界经济遭受的打击会异常严重,但在回升年份增长的幅度却也比较大。特别是中、后期,经济回升强劲有力(如1975-1984年的美国经济)。

相反,随着未来的市场扩张、全球经济一体化的逐步实现,特别是战争动力的减弱,钟摆轨迹的曲面有逐渐被拉平的趋向。

结论:无论是长波还是钟摆轨迹,都表明从现在到下个世纪前十五年,世界经济在总体上处于一种增长趋势之中。

由图一向图二的“转置”可以看到,两百多年来,钟摆轨迹的走势如下:钟摆逆行的年份为1800-1827,1855-1883,1904-1930,1955-1986;钟摆上行的年份为1827-1855,1883-1904,1930-1955,1986-2015。也就是说,目前至2015年世界经济在总体上处于一种增长趋势之中。

④熊彼特理论之一,他假设完全竞争的经济中存在一种没有利润、利息、储蓄、投资和非自愿失业的静止状态,它象动物中的血液那样,年复一年地以相同方式运转。

概言之,未来美国(以微晶片、信息路牵经济之牛鼻子)及北美经济圈(NAFTA)一体化增长、中国的强盛及日本和东亚的复兴、欧洲一体化导致的低成本扩张是带动世界经济增长的三大源泉。

三、钟摆轨迹的地缘经济特征

以上研究的是钟摆的时间轨迹,以下重点研究钟摆的空间轨迹特征。

特征一:幸运钟摆⑤更偏爱海洋国家,而不是陆地国家。

首先,从历史考察,古代农业社会的发达国家多与大的流域相关联,而近代和现代工业社会的发达国家多与海洋相关联。其次,据我们研究,一个国家的经济实力与其海岸线长度有较大的相关性。我们分析了105个国家的海岸线长度与该国家1995年GNP的关系,其相关系数为0.546。如果剔除北冰洋(气候寒冷不利于经济发展)和印度洋(开发程度太低)一带的国家计算,这一相关系数还将大大提高。幸运钟摆青睐海洋国家的机理,除了贸易和交通因素外,也许与这类国家的智力资源及其遗传因素有关⑥。

特征二:倘若把绳端系于地轴,那末幸运钟摆的空间运行轨迹基本保持在大约北纬20-50°地带旋转,并具有南北对称性。

从最近五百年的世界史考察,曾先后取得世界统治地位的国家,如葡萄牙、西班牙、英国、美国,以及日本(经济大国)都分布于北纬20-50°地带之内。并且,从时间上可以看到一条由西向东顺时针旋转的幸运钟摆轨迹,即从地中海、大西洋,到太平洋。

十分巧合的是,南半球的发达国家,如南非、澳大利亚、新西兰和阿根廷等,也都分布在与之具有对称性的南纬20-50°地带之内。

幸运钟摆之所以沿着20-50纬度地带旋转,其机理可能与地缘特性⑦及其自然资源禀赋有关。据研究,20-50°地带的内应力及地质条件有利于工业用主要矿产的形成与富集;由于光温、水份配合得很好,这一地带同时也是地表作物可以获得最大生产力的区域。

特征三:幸运钟摆的空间运行轨迹出现回摆的迹象。

目前,应该说,受金融危机的影响,幸运钟摆已经暂时离开了富有活力的东亚地区。

下世纪上半叶,幸运钟摆是继续前移至海湾国家,还是回摆至北美,再至欧洲,将对世界经济产生巨大影响。尤其是前者,它意味着石油价格的大幅度上涨,自然之壁降临。鉴于两次石油危机之后,圈外国家通过改变能源结构,发展节能技术,寻找替代能源和新的贸易伙伴的努力,已经解除了欧佩克国家的武装,加之美国“新经济”的出现,美、加、墨的成功合作和欧共体的显著进展等等,表明幸运钟摆有回摆的迹象。

性质四:钟摆轨迹具有时空不对称性质。

换言之,钟摆轨迹在时空上不是呈一一对应关系。幸运钟摆(或不幸钟摆)可以在同一时间光顾多个国家或地区,也可以在不同的时间多次光顾同一个国家或地区。一切取决于它们是否具有获得幸运钟摆青睐的条件。

⑤幸运钟摆,意指经济繁荣。

⑥考古学研究发现:人类早期,在由猿向人进化过程中,有一个“水猿人时代”。居住在大陆上的猿人的一部分曾经迁移到海边,靠水下捕食为生。由于大量食用海洋中的高蛋白物质,刺激和加快了人脑的进化过程。

⑦20-50纬度地带具有特殊的地质力学和生物学意义:第一,地球自转过程中,地壳由赤道至此鼓起,由此至两极下陷。这一地带的上地幔软流物质向南向北反复运动,地质作用频繁,有利于金属矿产的富集。第二,太阳和月亮引潮力,由赤道至此为上升区,由此至两极为下沉区。引潮力时升时降,对生物成长具有影响。第三,太阳光照射到地表,一部分被地表吸收,另一部分被反射出去。由于射出量在不同纬度相差不多,因而赤道至此地表热量有余,由此至两极地表热量则不足,20-50纬度地带热量适中,有利于作物的生长。

这些条件包括市场经济,对外开放,创新精神,鼓励个性发展,战略安排具有全球眼光等。

四、下个世纪谁将主宰世界?

1、未来世界的主宰者将不再是某一个国家,而是围绕中心国构成的强大联盟。

其理由有二:一是国家主权的弱化。随着“信息时代”的到来,经济活动中的投资、贸易过程可以跨过国家直接渗透到厂商或家庭来完成。这种交易的规则、惯例和协定并不由国家制定(只能遵守,否则将会受到制裁),而取决于相应的国际组织,这大大弱化了国家的权力。二是力量对比使然。本来比较衰弱的国家就有一种共同反对强大国家的偏好,欧盟的成功扩张将进一步推动各国乃至各经济圈之间的再联合。今后一个国家的实力将无法与这类巨型联盟相抗衡。反之,谁在重要的国际组织或主要经济圈中取得较大发言权,谁就能影响或主宰世界。

2、下个世纪,世界的主宰者和挑战者都将从欧盟、 北美(NAFTA)与拟议中的东亚经济圈之间产生。

截止1996年,全世界已有101个区域经济圈,其中60%以上是九十年代以来建立的。这101个区域经济圈紧密程度不同,经济实力大小悬殊,欧盟、北美(NAFTA)与拟议中的东亚经济圈被称之为“世界级经济圈”。就实力而论,其它经济圈无法望其项背。

首先看以德国为中心国的欧盟。1995年欧盟十五国的GNP约占世界GNP总值的三成,其贸易总额占世界贸易总额的四成以上。中心国德国经济实力在世界上位列第三,仅次于美国、日本。欧盟最大的优势有二:一是经济联合。从以往的实践看,它在市场扩大的同时,人均GNP水平的下降有限,实现了低成本、高收益的扩张。二是政治推动。与其它经济圈的松散联合相反,欧盟根据其发展计划,由各国政府共同推进。本世纪它用了五十年的时间完成了两大目标,即建立了关税同盟和共同市场、实现了统一的财政预算和货币联盟。预计下个世纪,它将用八十年的时间完成欧洲的统一,即实现由“邦联”向“联邦”国家的过渡。其弱点主要是思路狭窄、僵化,对外界变化不敏感,精于小事而大局不清。如二战后它把主要力量放在拯救传统工业方面,对科技革命推动经济增长的作用视而不见(1985年才出台了EUREKA计划),使其高新技术产业群的崛起远远地落在了美、日的后面。在全球化的今天,它仍在锲而不舍地追求地缘政治目标,与美、日的全球化视角,向世界各个角落的文化渗透、市场扩张和伺机窃取他国的金融和能源的控制权相比,又低了一筹。

其次看以美国为首的北美经济圈(NAFTA)。1995年美国、加拿大、墨西哥三国GNP合计约占世界GNP总值的30%。美国是NAFTA及2005年美洲经济圈的中心国,其1997年GDP为8万亿美元,经济实力居世界第一位。这个经济圈的优势在于成员国之间经济的互补性较强。脚踏两大洋的美国,凭借其创新传统、极为发达的市场经济、以竞争为动力的创新机制、吸引世界各地优秀人才的法律体系和产学结合方式,执科技革命之牛耳,以促进国内经济的发展。在国际争霸上,它采用“虚”、“实”两种战略向海外市场扩张。在虚拟市场扩张方面,它通过跨国集团建立全球化网络,全方位进行经济渗透。在实体市场扩张方面,它操纵NAFTA乃至美洲经济圈,以期压倒欧盟;胁迫日本,阻挠西太平洋沿岸经济圈的形成,促进包括美、加、墨、澳、新在内的环太平洋经济圈的建立,以期左右亚太地区的局势。

最后看以日本为中心国的拟议中的东亚经济圈。日本的经济实力仅次于美国,居世界第二。日本、亚洲“四小”、中国(大陆)、东盟构成了东亚经济圈的“雁形”阵容。阶梯型国际分工、技术传递机制和“追赶”模式特征是东亚经济圈永葆青春活力之所在。近五十年来,东亚(含东南亚)地区对世界经济增长的贡献分额远远超过了其他经济圈。亚洲金融危机来势汹汹,它可以阻碍东亚经济发展于一时,但它无法消除这一地区增长的活力源泉。而门户之见、豆萁相煎和制度之壁的存在(如封建领主制人身依附关系的遗存,强人政治、专制独裁的不断延续,国家权力在竞争性经济领域的长期盘据,政企不分,官商勾结,特权泛滥,贬斥个性等),将成为这一地区经济增长的主要障碍。

3、中国有没有挑战世界的机会?

从科技方面看,中国在世界的排位,1994年以前还排在28名以后,1997年上升至第20位。杨振宁预言,如果经济跟得上,中国下世纪中叶将成为世界级科技强国。

从经济方面看,1997年中国(大陆)GDP为7.5万亿人民币,实际增长率为8.8%。据我们预测⑧,中国(大陆)下世纪前三十年的经济增长率平均为6.5%,到2030年中国的GNP总值将进入世界前五名之内。如果继续保持这个增长速度,到2050年左右将升至世界前三名之内。如果考虑到中国经济圈的形成与发展,应该说下世纪中叶,中国经济圈挑战世界的机会很大。

还有一种可能,即届时由中日联袂带领西太平洋沿岸诸国共同挑战世界,进而主宰世界经济的沉浮。

结论:二十一世纪将是西太平洋沿岸国家挑战东太平洋沿岸国家的世纪。

⑧预测基础数据,见傅英等著《矿产资源与社会经济发展》,地震出版社,1994年,P15表1.4。

参考文献:

1、《经济生活中的长期波动》,[苏]尼·康德拉季耶夫,世界经济译丛,1979年第7期,P2-13;

2、《为什么康德拉季耶夫的经济波动理论使西方不安?》,[美]艾·赞格尔,世界经济译丛,1979年第7期,P14-16;

3、《康德拉季耶夫长波的复苏》,[日]筱原三代平,世界经济译丛,1984年第6期,P12-17;

4.《预测论基础》,翁文波,石油工业出版社,1984年;

5、《天文因素与北纬35°线上的大震灾害》,郭增建等,天文与自然灾害,地震出版社,1991年;

6、《世界三大经济圈的相互关系、基本特征及发展趋势》,佟福全,经济研究参考,1998年第40期,P2-12;

7、《论美国“新经济”》,陈宝森,世界经济,1988年第6期,P6-11;

8、《亚洲金融危机与封建残余》,罗照,经济学消息报,1998年7月24日第三版;

9、《日本的危机是制度的危机》,胡坤,经济学消息报,1998年7月24日第三版;

10、《关于经济全球化的几个问题》,何方,世界经济,1998年第8期,P10-14。

(本文已在“第二届中国软科学学术年会”发表)